परिचय

भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में महाराष्ट्र का विशेष स्थान है। यह भूमि संतों, ऋषियों और साधकों की तपोभूमि रही है। यहाँ स्थित महाराष्ट्र की प्राचीन गुफाएँ और ध्यान स्थल न केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर भी हैं। समय के साथ इनमें से कई गुफाएँ लुप्तप्राय हो गईं, लेकिन आज भी ये स्थल हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ते हैं।

महाराष्ट्र की गुफाओं का ऐतिहासिक महत्व –

महाराष्ट्र की गुफाएँ मुख्यतः बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं।

बौद्ध गुफाएँ – अजंता, वेरूळ (एलोरा), पांडवलेणी, कार्ले, भाजा और कान्हेरी गुफाएँ बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान और शिक्षा के केंद्र रहे।

जैन गुफाएँ – एलोरा और अन्य कई स्थानों पर जैन आचार्यों की तपस्या और धर्मप्रचार की झलक मिलती है।

हिंदू गुफाएँ – शिव, विष्णु और देवी-देवताओं के मंदिर रूपी गुफा-स्थलों से हिंदू आस्था का वैभव झलकता है।

इन गुफाओं में बनी भित्तिचित्र (Frescos), मूर्तियाँ और शिलालेख आज भी विश्वभर के इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

प्रमुख गुफाएँ और ध्यान स्थल

1. अजंता गुफाएँ

भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों में महाराष्ट्र की गुफाएँ, विशेषकर अजंता गुफाएँ (Ajanta Caves), एक अद्वितीय स्थान रखती हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित ये गुफाएँ न केवल बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार की गवाह हैं, बल्कि यहाँ की भित्तिचित्र कला (Fresco Paintings) और मूर्तिकला विश्वभर में प्रसिद्ध है। इन गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) घोषित किया गया है।

2. एलोरा (वेरूळ) गुफाएँ

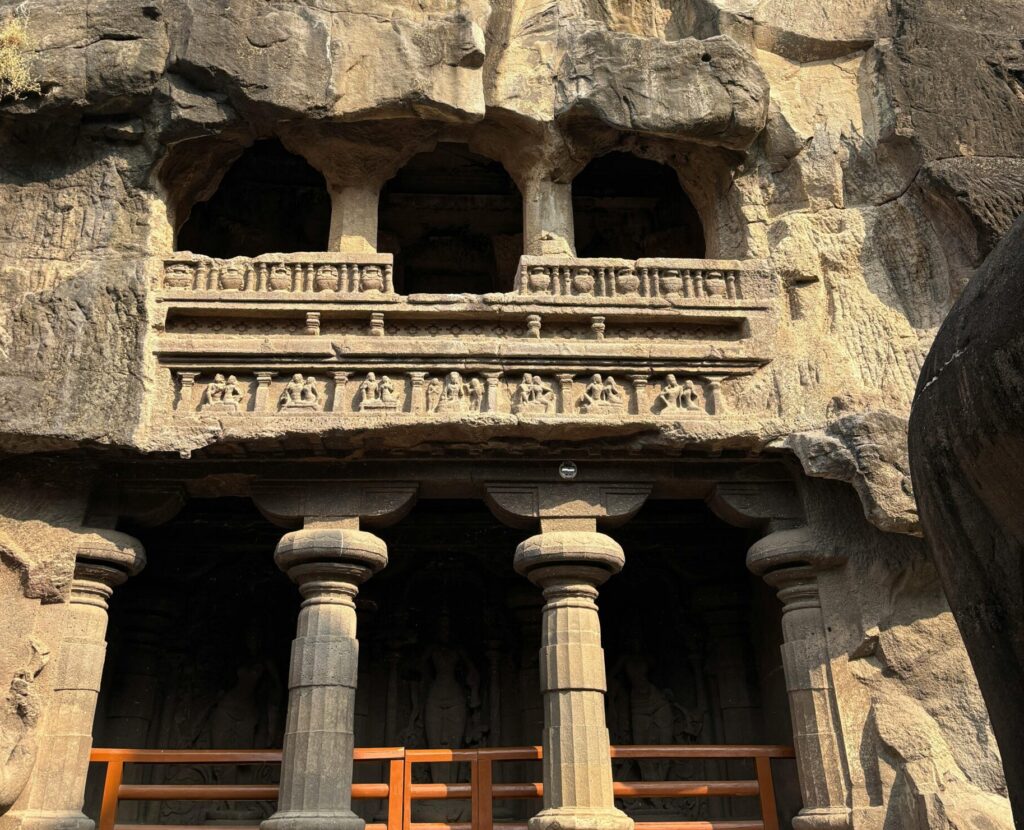

एलोरा गुफाएँ (Ellora Caves / Verul Caves) (Ellora Caves / Verul Caves) भारतीय कला और स्थापत्य का बेजोड़ उदाहरण हैं। इन्हें 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) घोषित किया गया।

इन गुफाओं की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की गुफाएँ एक साथ बनी हुई हैं, जो भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का सुंदर संदेश देती हैं।

एलोरा में कुल 34 गुफाएँ हैं –

12 बौद्ध गुफाएँ (5वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी)

17 हिंदू गुफाएँ (6वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी)

5 जैन गुफाएँ (9वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी)

इनमें सबसे प्रसिद्ध है कैलास मंदिर (गुफा संख्या 16), जिसे एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता और अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रमाण है।

एलोरा गुफाएँ केवल स्थापत्य कला का चमत्कार नहीं हैं, बल्कि यह ध्यान, साधना और धार्मिक सहिष्णुता की जीवंत मिसाल भी हैं।

3. पांडवलेणी गुफाएँ (नाशिक)

पांडवलेणी गुफाएँ (Pandav Leni Caves / Nasik Caves) भारतीय प्राचीन इतिहास और बौद्ध धर्म की समृद्ध परंपरा की साक्षी हैं। ये गुफाएँ नाशिक शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर त्रिवाष्मक पर्वत पर स्थित हैं।

इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक हुआ। यहाँ कुल 24 गुफाएँ हैं, जिनका संबंध मुख्यतः बौद्ध धर्म से है। इन गुफाओं में उस समय के भिक्षुओं के विहार (आवास) और चैत्य (प्रार्थना स्थल) दिखाई देते हैं।

गुफाओं की दीवारों पर सुंदर शिलालेख और शिल्पकला उकेरी गई है, जिनमें सातवाहन और क्षत्रप शासकों के दान का उल्लेख मिलता है।

‘पांडवलेणी’ नाम से लोग इन्हें पांडवों से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में इनका संबंध बौद्ध धर्म और उसकी साधना परंपरा से है।

4. कार्ले और भाजा गुफाएँ (लोणावला)

लोणावला के पास सह्याद्री पर्वत पर स्थित कार्ले और भाजा गुफाएँ भारत की प्राचीन बौद्ध स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण हैं।

- कार्ले गुफाएँ – इनका निर्माण लगभग ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से शुरू होकर 5वीं शताब्दी तक चला। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफा है चैत्यगृह (प्रार्थना सभागार), जो भारत के सबसे बड़े और प्राचीन चैत्यगृहों में से एक है। कार्ले गुफाओं की दीवारों पर बने शिलालेख और मूर्तियाँ बौद्ध धर्म की गहरी झलक प्रस्तुत करती हैं। प्रवेश द्वार पर बनी विशाल अश्वारोही मूर्तियाँ इसकी खास पहचान हैं।

- भाजा गुफाएँ – भाजा गुफाओं का निर्माण भी लगभग ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ कुल 22 गुफाएँ हैं, जिनमें चैत्यगृह और विहार (मठ) शामिल हैं। यहाँ की भित्तिचित्र और शिल्पकला उस समय की बौद्ध साधना, संगीत और नृत्य परंपरा को दर्शाती है।

विशेष आकर्षण है यहाँ की स्तूप गुफा, जिसमें कई छोटे स्तूप स्थित हैं।

5. कान्हेरी गुफाएँ (मुंबई)

मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क (बोरीवली) में स्थित कान्हेरी गुफाएँ (Kanheri Caves) भारत की प्राचीन बौद्ध स्थापत्य और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र रही हैं। इन गुफाओं का निर्माण लगभग ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ।

यहाँ कुल 110 से अधिक गुफाएँ हैं, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं ने विहार (आवास), चैत्यगृह (प्रार्थना स्थल) और शिक्षा केंद्र के रूप में किया। गुफाओं की दीवारों पर बनी बुद्ध प्रतिमाएँ, स्तूप और शिलालेख बौद्ध धर्म के विकास और उसके प्रचार-प्रसार की गवाही देते हैं।

कान्हेरी गुफाएँ प्राचीन समय में एक बड़ा बौद्ध शिक्षण केंद्र और विश्वविद्यालय थीं, जहाँ दूर-दराज़ से भिक्षु शिक्षा और साधना के लिए आते थे। यहाँ के जल प्रबंधन की व्यवस्था भी अद्भुत है – गुफाओं में जल टंकियाँ और नहरें बनाई गई थीं, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाती हैं।

आज कान्हेरी गुफाएँ मुंबई की आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन धरोहर के रूप में जानी जाती हैं। हर साल हज़ारों पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आकर भारत की प्राचीन संस्कृति का अनुभव करते हैं।

ध्यान स्थलों का महत्व –

महाराष्ट्र की गुफाएँ और ध्यान स्थल केवल धार्मिक स्थान नहीं थे, बल्कि इन्हें साधना, आत्मचिंतन और ज्ञान प्राप्ति का केंद्र माना जाता था। ऋषि-मुनि यहाँ तपस्या करते थे और भिक्षु शिक्षा तथा ध्यान में लीन रहते थे। ये स्थल मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक समरसता के प्रतीक रहे हैं।

वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ –

आज ये गुफाएँ और ध्यान स्थल पर्यटन केंद्र बन चुके हैं। लेकिन प्राकृतिक क्षरण,प्रदूषण’अनियंत्रित पर्यटन,संरक्षण की कमी के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है। कई भित्तिचित्र फीके पड़ चुके हैं और मूर्तियों को नुकसान पहुँच रहा है।

संरक्षण और पुनर्जीवन की आवश्यकता –

इन धरोहरों को बचाने के लिए सरकार, समाज और पर्यटकों को मिलकर प्रयास करने होंगे।

सरकारी पहल – पुरातत्व विभाग को नियमित देखरेख और आधुनिक संरक्षण तकनीक अपनानी चाहिए।

जनभागीदारी – स्थानीय लोगों को इन स्थलों के महत्व के बारे में जागरूक करना ज़रूरी है।

पर्यटन प्रबंधन – सीमित प्रवेश, गाइडलाइन और साफ-सफाई से इन स्थलों को संरक्षित रखा जा सकता है।

शिक्षा और रिसर्च – इन गुफाओं पर शोध और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनसे प्रेरणा ले सकें।

पर्यटन और आर्थिक महत्व –

महाराष्ट्र की गुफाएँ हर साल लाखों देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। यदि इन स्थलों को सही तरीके से विकसित किया जाए, तो यह सांस्कृतिक पर्यटन (Cultural Tourism) का बड़ा केंद्र बन सकते हैं।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र की प्राचीन गुफाएँ और ध्यान स्थल केवल पत्थरों में तराशी गई मूर्तियाँ या चित्र नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतीक हैं। इन्हें संरक्षित रखना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। आने वाली पीढ़ियाँ तभी अपने इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी रहेंगी, जब हम इन धरोहरों का संरक्षण करेंगे।

👉 अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे Facebook और WhatsApp पर शेयर करना न भूलें।